신흥국 배당 ETF는 “배당률이 높다”는 한 줄로 설명하기 어려운 면이 많습니다. 같은 고배당 간판을 달고 있어도, 어떤 펀드는 금융·에너지 같은 규제 산업 비중이 크고, 어떤 펀드는 소형주까지 깊게 파고듭니다.

저는 2021년 말부터 DVYE와 DGS를 먼저 매수하기 시작했고, 2022년에는 EDIV, 2023년에는 DEM을 추가해 한동안 네 종목을 모두 굴려봤습니다. 이제부터 제가 실제로 투자하면서 겪은 체감 포인트와 데이터 확인 루틴을 기준으로 네가지 ETF를 비교해 보겠습니다. 숫자는 언제든 바뀔 수 있으니 최종 매수 의사결정 전에 운용사 ETF보고서와 그 동안의 배당 기록을 꼭 다시 확인하세요.

1. 배당 정책과 지불 빈도: 분기/반기 지급 패턴과 최근 추세

DVYE(iShares), EDIV(SPDR), DEM·DGS(WisdomTree) 모두 기본적으로 분기 배당입니다. 제가 받은 분배금도 보통 3·6·9·12월 일정으로 들어왔고, 12월에 가장 계절성이 강했습니다.

연말에 추가 분배금이 나오는 경우가 있습니다. 특히 2022년 원자재 호황기에는 DEM의 4분기 배당이 평소보다 두툼했고, DGS도 소형주임에도 배당이 깜짝 늘어 그 해 배당수익률이 올라갔던 기억이 있습니다.

제 경험상 배당락일 전날하는 ‘캡처 매수’는 투자수익에 거의 도움이 되지 않았습니다. 저는 2023년 9월 DVYE를 배당락 하루 전에 소량 추가매수 해봤는데, 배당락일에 딱 배당만큼 주가가 빠졌고 스프레드까지 감안하면 손익이 악화됐습니다. 저는 이후부터 정기적인 분할매수로 전략을 바꿨습니다.

작은 팁: 배당 달력은 증권사 알림에만 의존하지 말고, 각 운용사 사이트의 “Distributions” 페이지를 북마크해 두면 누락을 줄일 수 있습니다.

2. 섹터·국가 비중 차이: 금융·에너지·소형주 편중 리스크 비교

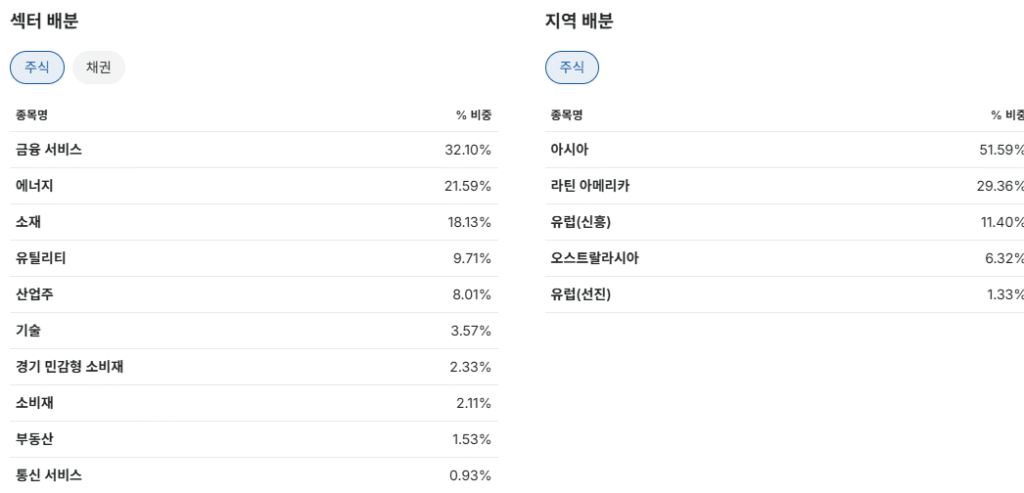

DVYE: 전통 고배당 섹터(금융·유틸리티·에너지) 비중이 높은 편입니다. 대형 공기업 비중이 상당하여 배당금이 높지만, 반면에 정책 변화나 규제에 따른 리스크가 존재합니다. 다른 ETF에 비해 체감상 배당은 든든했지만 주가 모멘텀은 기대보다 저조했습니다.

EDIV: S&P 지수 기반이라서 배당 요건을 충족한 대형·중형주가 폭넓게 담깁니다. 제 포트폴리오에서는 DVYE와 겹치는 금융·유틸리티 비중이 있었고, 브라질·대만·남미 비중이 늘어날 때 배당이 좋아지는 경향이 있었습니다.

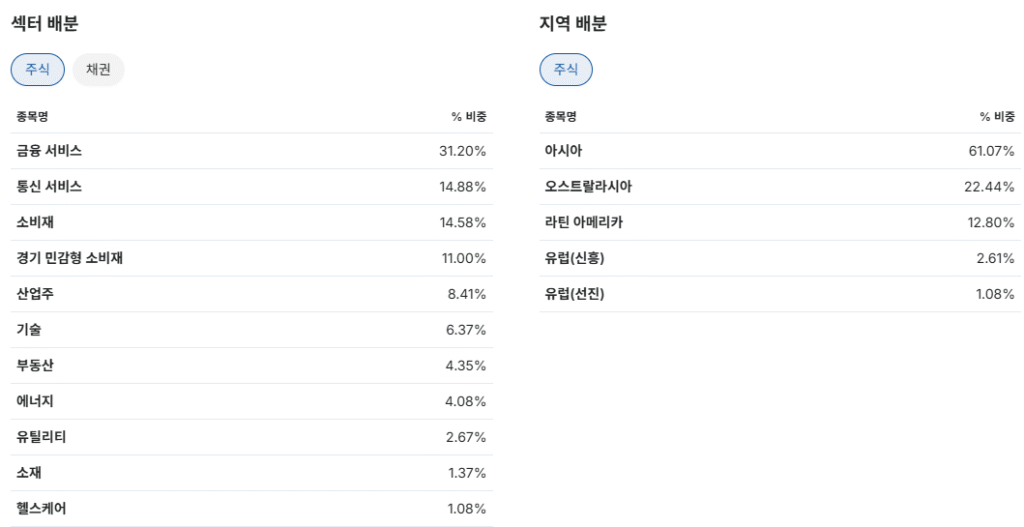

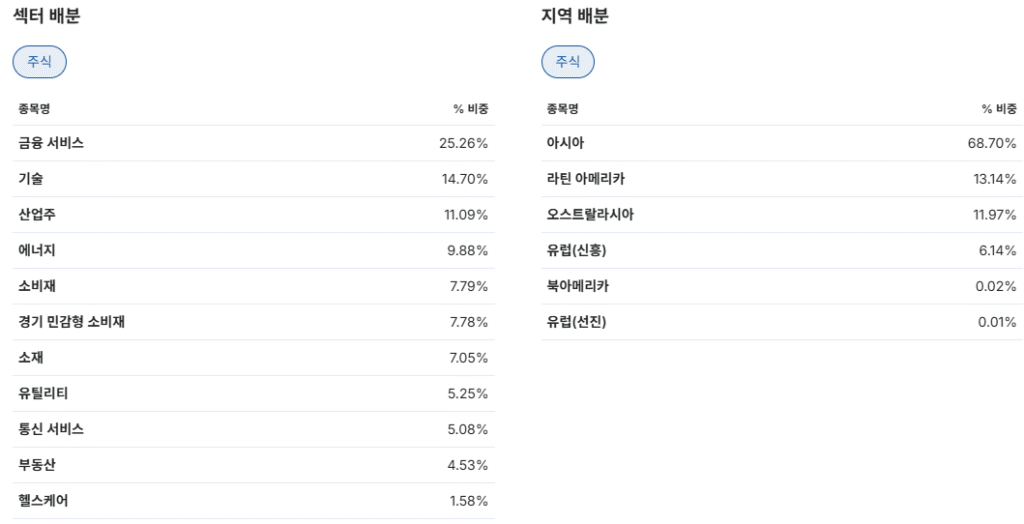

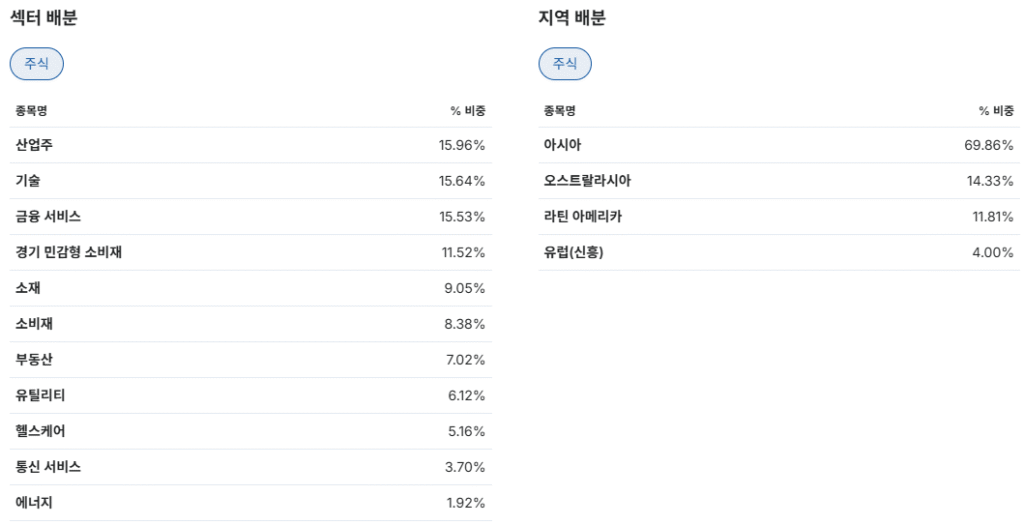

DEM: 배당 가중 방식이라 배당이 큰 기업 쪽으로 ETF의 투자 무게중심이 이동합니다. 2022년 에너지·원자재 사이클에서 혜택을 보았고, 2023년에는 그만큼 변동성이 커졌습니다. “배당은 높은데, 업황 사이클에 더 민감하다”라는게 제 결론입니다.

DGS: 소형주 배당펀드라 일반 배당ETF와는 결이 다릅니다. 산업·소비재·IT 등 내수 기여도가 높은 종목이 많이 섞여 있고, 국가 비중도 대만·인도·태국·터키처럼 상대적으로 다양합니다. 배당성장은 높은 수준으로 투자포인트가 될 수 있는데, 급락장에서는 스프레드와 주가 변동성이 확 튀는 점을 항상 대비해야 했습니다.

투자 포트폴리오 구성 시, DVYE/EDIV로 코어를 만들고 DGS로 10~20%만 양념처럼 얹는 방식이 저한테는 가장 편했습니다. DEM은 원자재 사이클을 노릴 때만 비중을 키웠고, 평소에는 소량만 보유했습니다.

3. 총보수(TER)·스프레드·체결유동성: 한국 시간대 매수 체감 비용

총보수(대략 범위): DVYE·EDIV는 약 0.49%대, DGS는 0.58% 전후, DEM은 0.63% 안팎이었습니다. 고배당 전략 특성상 보수가 낮은 편은 아니고, 그만큼 실제 분배금과 순수익을 계산할 때 TTM 배당 대비 보수를 반드시 빼고 생각했습니다.

스프레드 체감: 제 체감 기준으로 DVYE/EDiv: 정상적인 시장에선 0.10~0.20%로 보통 무난한 편. DGS: 0.20~0.40%로 다소 넓음. DEM: 중간 정도. 개장 직후 30분, 폐장 직전 15분에는 더 벌어지는 날이 많아 이 시간대는 매매를 가급적 피했고, 개인적으로는 장 중간에 리밋(지정가)으로 중간가에 걸어두는 방법을 이용했습니다.

유동성: 일평균 거래량이 수십만 주 수준이면 체결이 무난했지만, 변동성이 높은 시기에는 호가범위가 상당히 넓어지는 경우가 생깁니다. 저는 프리마켓/애프터마켓은 스프레드가 확 넓어져 소액 테스트 외에는 사용하지 않았습니다.

제가 쓰는 체크리스트는 간단합니다. 1) 운용사 표시 iNAV와 괴리 확인 2) 스프레드 0.3% 초과 시 대기 3) 장중 분할매수 4) 배당락 주간에는 호가 얇음 주의. 이 네 가지만 지켜도 투자 체감 비용을 눈에 띄게 줄일 수 있었습니다.

4. 3년 분배금 변동성과 환율 영향: 달러 강세/약세 시 실제 체감 수익률

배당 변동성: 2021~2023년 제 투자 기록을 보면, 연간 분배금이 전년 대비 ±20~40% 움직인 해가 있었습니다. DEM·DGS가 특히 업황 영향(원자재/소형주)에 더 민감했고, DVYE·EDIV는 상대적으로 흔들림이 덜했지만 역시 분기별 편차는 컸습니다. 배당을 “고정 월급”처럼 생각하면 실망합니다. “분기 보너스”에 가깝습니다.

환율 효과: 원화 기준 체감 수익률은 환율이 크게 좌우합니다. 예를 들어 연간 120달러 분배금을 받는다고 가정하면, 환율 1,200원: 144,000원 환율 1,300원: 156,000원 환율 1,100원: 132,000원 입니다. 배당은 같아도 원화 현금흐름이 1년 새 10% 이상 차이 납니다. 저는 그래서 배당이 들어오면 전액 환전하지 않고, 3번에 나눠 환전하거나, 소수점 매수로 달러를 그대로 재투자했습니다. 2022년 하반기 달러 강세 때는 원화기준 배당 만족도가 높았고, 2023년 달러 약세 구간에는 같은 달러 배당금이 원화기준으로는 줄었습니다. 이때 “분할 환전”이 투자의 평정심을 지키는데 큰 도움이 됐습니다.

5. 마무리: 어떤 투자자에게 어떤 조합이 맞을까

안정감 우선인 경우: DVYE + EDIV 2종으로 코어를 만들고, DGS·DEM은 합산 20% 이내로 비중 조절

배당 성장과 지역 다변화가 목표인 경우: EDIV중심으로 DGS를 20~30%비중으로 투자해 내수 성장에 베팅

원자재 사이클 활용하고 싶은 경우: DEM 비중을 순환적으로 조절(원자재 상승 사이클 과열 때는 이익 실현)

마지막으로, 네 종목 모두 “배당률 숫자”만 보고 들어가기보다는 1) 최근 8~12개 분기 분배금 추이 2) 섹터·국가 상위 10개 구성 변화 3) 총보수와 실제 스프레드 4) 내 생활 패턴에 맞는 분할매수/환전 루틴을 함께 고려해보시길 권합니다. 저는 이 네 가지를 지키고 나서야 월 배당이 실제 현금흐름으로 꾸준히 이어졌고, 불필요한 체감 비용도 줄일 수 있었습니다. 또한 ETF 투자에는 원금 손실 위험이 있으니, 각자의 위험 허용도를 먼저 점검해 주시길 바랍니다.